バックはハルカス

こんなところにも…

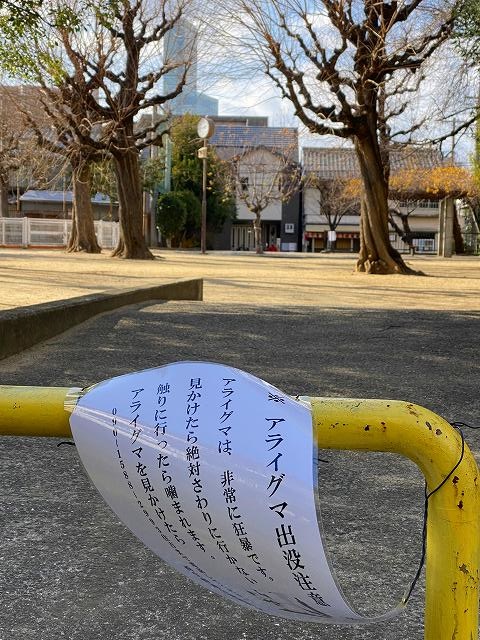

アライグマ (洗熊、浣熊、Procyon lotor) は、

哺乳綱食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類。

アライグマ属に属する動物のうち最も広く分布している種である。

原産地はメキシコ、アメリカ合衆国、カナダ。

これらの原産地では重要な狩猟獣となっている。

日本では1962年に岐阜県で野生化が始まったとする説があり、

その後1970年代に多く輸入・飼育されるようになり、

それに伴って逃亡や放獣などによる

野生化が各地で発生したとみられている。

(Wikipediaより)

※商店街裏には気に成る建物~

|

1980年頃のシャフトドライブだった単車

※都市計画道路ですね。

|

コナレタ建物

※周りのフェンスに囲まれた

空地が目につきます。

|

生野神社サン

※背の高い歌碑

|

社殿前風景

※地車で有名なので

龍の彫も見事に~

|

この森は~

※

|

牛乳箱にも~

※

|

舎利尊勝寺さん門前

前には~

※由来記

|

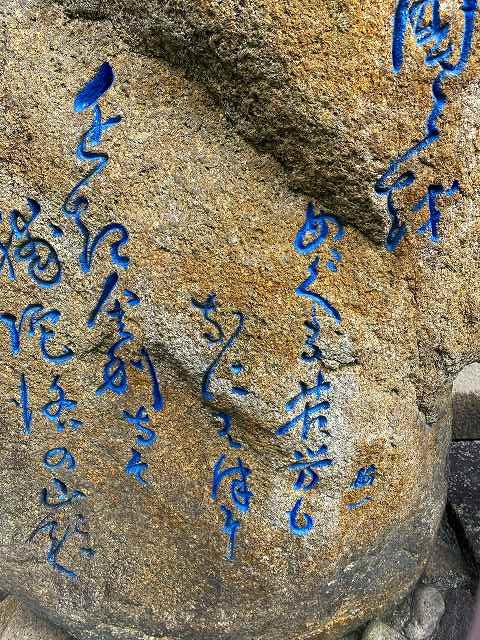

国々を めぐる苦労も なにわ津の 近き舎利寺そ 補陀洛(ふだら)の峰

※扁額

五三の桐紋

|

開版、魚梆、魚鼓、飯梆などとも呼ぶ。

これは叩いて食事や法要など日常の行事・儀式の刻限を

知らせるための法器であり、木魚の原型といわれている。

(Wikipediaより)

※境内には、西国三十三ヵ所観音霊場巡礼碑や仏足石碑等が造立されている。

西国三十三ヵ所観音霊場は、幸道和尚のときに設置し、霊場めぐりができない人のために

舎利尊勝寺内に西国三十三ヵ所の簡易版を設け、多くの賛同者が得られたものである。

琵琶湖や六角堂、南円堂など様々なものを模している。

(Wikipediaより)

|

鐘楼付きの本堂

※不動明王像

|

此処から始まります~

※一番 那智山 青岸渡寺 那智山寺

|

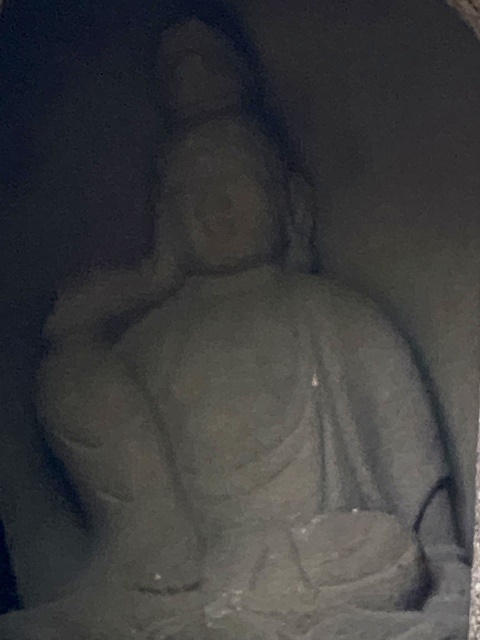

如意輪観音

下半身が~

※安政3年銘

|

2番 紀三井山 金剛宝寺 紀三井寺

※十一面観音

|

3番 風猛山 粉河寺

※千手観音

|

4番 槇尾山 施福寺 槇尾寺

※千手観音

|

5番 紫雲山 葛井寺 藤井寺

※千手観音

|

6番 壺阪山 南法華寺 壺阪寺

※千手観音

|

7番 東光山 龍蓋寺 岡寺

※如意輪観音

ありゃ~

|

12番 岩間山 正法寺 岩間寺

※千手観音

残念!

|

13番 石光山 石山寺

※如意輪観音

残念!

|

21番 菩提山 穴太寺 穴穂寺

※聖観音

残念!

|

20番 西山 善峯寺

※千手観音

|

22番 補陀洛山 総持寺

※千手観音

|

9番 興福寺(南円堂)

※不空羂索観音

|

少し残念~

※八割れ猫

|

24番 紫雲山 中山寺 中山観音

※十一面観音

|

25番 御嶽山 清水寺 播州清水寺

※千手観音

|

18番 紫雲山 頂法寺 六角堂

※如意輪観音

|

19番 霊麀山 行願寺 革堂

※千手観音

残念~

|

15番 新那智山 観音寺 今熊野観音寺

※十一面観音

|

16番 音羽山 清水寺

※千手観音

残念~

|

17番 補陀洛山 六波羅蜜寺

※十一面観音

残念~

|

錠前が~

※

|

役行者

※本尊

|

毘沙門天

御顔が…

※扁額

愛宕山

|

26番 法華山 一乗寺

※聖観音

残念~

|

弁財天

※残念~

|

30番 厳金山 宝厳寺 竹生島宝厳寺

※千手観音

残念!

|

善光寺

※阿弥陀如来

|

三界萬霊碑

※他の石材の中にニャンコが~

|

番外 東光山 花山院

※お大師様?

|

佐吉さんの面影が~

前には~

※仏足石(ぶっそくせき)は、釈迦の足跡を石に刻み信仰の対象としたもの。

古いものは紀元前4世紀に遡るとも考えられている。

また仏足石は釈迦のものとは限らず、シバ神の足跡も信仰の対象とされている。

両足を揃えたものがより古い形式のもので、

片足のものは比較的新しく紀元後のものと考えられる。

実際の足跡ではなく三十二相八十種好の説にもとづいて、

足下安平立相、足下二輪相などが刻まれていることが多い。

古代インドでは像を造る習慣がなかったため、このような仏足石や菩提樹などを用いて、

釈迦やブッダを表現した。

(Wikipediaより)

|

奪衣婆

※残念!

|

十王の審理

死者の審理は通常七回行われる。

没して後、七日ごとにそれぞれ

秦広王(初七日)・初江王(十四日)・宋帝王(二十一日)・五官王(二十八日)

・閻魔王(三十五日)・変成王(四十二日)・泰山王(四十九日)の順番で一回ずつ審理を担当する。

七回の審理で決まらない場合は、

追加の審理が三回、平等王(百ヶ日忌)・都市王(一周忌)・五道転輪王(三回忌)となる。

ただし、七回で決まらない場合でも六道のいずれかに行く事になっており、

追加の審理は実質、救済処置である。

もしも地獄道・餓鬼道・畜生道の三悪道に落ちていたとしても助け、

修羅道・人道・天道に居たならば徳が積まれる仕組みとなっている。

なお、仏事の法要は大抵七日ごとに七回あるのは、

審理のたびに十王に対し死者への減罪の嘆願を行うためであり、

追加の審理の三回についての追善法要は救い損ないをなくすための受け皿として機能していたようだ。

十王の裁判の裁きは特に閻魔王の宮殿にある「浄玻璃鏡」に映し出される

「生前の善悪」を証拠に推し進められるが、

ほかに「この世に残された遺族による追善供養における態度」も「証拠品」とされるという。

(Wikipediaより)

※

|

初江王(二十七日)

7の倍数ではなく、

28日は五官王では??

※

|

宋帝王(三十七日)

これまた7の倍数ではなく

35日は閻魔王では??

※

|

五道転輪王(三回忌)

※残念~

|

閻魔王(五十七日)

またまた7の倍数でない~

※

|

※

|

27番 円教寺

ラストサムライですね。

※

|

26番 成相寺

※

|

29番 松尾寺

※

|

31番 長命寺

※

|

32番 観音正寺

※

|

上半分は落ちてます…

※唐臼

|

33番 華厳寺

※

|

右 ひらの・ふちいてらみち

道標

※鬼瓦

|

南岳山

※扁額

|

指さし道標

|

其の一阡五百八拾六

其の一阡五百八拾六 其の一阡五百八拾六

其の一阡五百八拾六